“刚开始种枇杷时,我的孩子还没有出生,现在我已经有孙子了。种枇杷、柑橘、橄榄,全部算下来,一年有二十万的收入,生活过得更好了。”在“三月白”枇杷林里,福清市一都镇善山村枇杷种植户陈文明一边查看着即将成熟、准备上市的枇杷,一边满心欢喜地向记者介绍着。

一都镇善山村漫山遍野种植的枇杷 东南网记者黎臻懋 摄

(资料图片仅供参考)

(资料图片仅供参考)

“击碎珊瑚小作珠,铸成金弹蜜相扶。”福清市一都镇是福建省枇杷三大主产区的核心区之一,被誉为“枇杷之乡”。这里的自然条件利于作物糖分积累,温热的气候加之充沛的雨量,为生产出高品质的枇杷创造了有利条件。

清明前后的善山村,已将春天融入了每个角落,到处充满新生的气息,更弥漫着枇杷成熟的香味。走进村庄,沿着盘旋的山路,沿途望去,不管远近,漫山遍野的绿意之中,均密密麻麻洒满白色、银色或黄色的斑点。这些看似树上长出的“花团”,实则是用于保护枇杷果实的套袋。套袋中,一颗颗成熟或即将成熟的果实静待上市。

陈文明和妻子穿梭在枇杷林间,采摘已经成熟的枇杷。东南网记者黎臻懋 摄

这段时间,陈文明特别地忙。他和妻子每日在枇杷林间穿梭,采摘已经成熟的枇杷。掀开套袋、顺势拧摘,配合剪刀修剪多余枝条,一颗颗成熟的枇杷被放入桶中。再用装订机把套袋封好,让未熟透的枇杷继续生长。三十多年的采摘经验,让夫妻俩的动作得心应手,流畅而自然、温和而高效。

“以前是真的苦,连饭都吃不饱。”陈文明说,三十多年前,还未种植枇杷时,由于偏于山林一隅,一都不仅交通闭塞,外出打工的人不多,连可耕作的农田也少,只能种些水稻和地瓜。村民尝试在山上开荒,种李子、橘子、青梅等,收成并不好,大家还是穷的穷、苦的苦。机缘之下,善山村村民陈依扬看到莆田许多人种枇杷,便试着引进几棵,没想到种出的枇杷味道甘甜爽口,于是加大种植,成了全村“第一个吃螃蟹的人”。

“那时,是由我开车,带大家(其他村民)到莆田那边买苗,也跟他们(莆田种植户)学习种法,交流经验。”对于陈依扬的大胆做法,陈文明十分看好,并开始了自己的摸索。经过一番努力,陈文明成为当地较早种植枇杷的专业户,也是带动善山村众多农户走上“枇杷致富路”的领路人之一。

如今,枇杷种植经验丰富的陈文明不仅在自家枇杷林里忙碌。在他的带领下,越来越多的村民、种植户,聚在一起,从定苗、施肥,到疏花、剪枝,再到采摘、销售,共同研究、共同学习、共同进步、共同收益。

新采摘的枇杷 东南网记者黎臻懋 摄

上世纪八十年代后期,福州市扶贫工作组来到一都,调研得出一都的地理自然条件特别适合枇杷生长。有了实践案例和理论基础,当时的一都镇党委、政府打开发展思路,指引大家广泛种植枇杷。90年代初,因为枇杷产量少,第一批上市的枇杷卖到一斤十二三元,枇杷成了村民眼中的“黄金果”,很快就迎来了“全民种植”的热潮。

由原省、市扶贫工作队从浙江引入第一代“红袍枇杷”种植,再到第二代嫁接品种“大钟”“解放钟”“早钟6号”……“一都枇杷”逐步成型。果大、色艳、肉厚、汁多、味美的枇杷引得农民广泛种植,成为上世纪一都镇群众脱贫的特色农业产业。

但是,从脱贫到致富的过程并非那么顺利。几年前,一都枇杷产业发展也曾出现瓶颈。因为品种单一、专业化程度低、缺乏发展规划等原因,导致枇杷种植效益不高。针对出现的问题,我国龙眼枇杷学科领军人才、福建省农科院果树研究所首席专家郑少泉加入了一都镇“枇杷智囊团”,开启了“点对点”的科技帮扶模式。

陈文明查看枇杷长势 东南网记者黎臻懋 摄

陈文明再次成为“先锋”,积极响应专家建议,在自家林中开始种植国内最新的“三月白”“早白香”等引进品种,亲力亲为,悉心照料着果树生长。“省农科院的专家、当地党委政府,都对我们很关照,组织技能学习、种植新品种、去其他地方调研交流等,我都有参加,一定要种出最好的枇杷来。”

“你们快点尝尝,白蜜枇杷真的很甜!”陈文明介绍,“三月白”(白蜜)是较早开花结果的枇杷品种,果肉细嫩,口感清甜爽口,但因不耐储存运输,且改良推广时间不长,目前种植面积不大、产量不多,近年来在市场上十分抢手,价格可卖到每斤三十元以上。

“虽然用什么药,实际影响差别不大,但我们宁愿用好的。”陈文明说,在种植枇杷这件事上,尤其是在病虫害防治方面,他用的是贵的、影响小的杀虫杀菌剂。况且,他不仅对自己种的枇杷要求严格,同样也倡议其他种植户这样做,保证最佳的枇杷品质。

陈文明(右)和其他种植户讨论枇杷生长情况 东南网记者黎臻懋 摄

2021年,陈文明被评为一都镇枇杷产业发展十大领军人物。他的“白早钟3号”在第四届福州(福清)枇杷节的开篇活动——一都乡村论坛暨新品种枇杷品鉴会上,被评为“榜眼”。多品种枇杷的经营,也让当地人增加了收入,让枇杷从“脱贫果”成为实实在在的“振兴果”,年入二三十万元的村民大有人在。

“前几天,我还和大家一起讨论了即将开始的枇杷销售环节。”陈文明说,因年初气候较为干旱,近期雨水突然增多,枇杷吸收水分过多,导致部分枇杷果表皮开裂。大家担忧枇杷会因“卖相”不好影响价格。为此,陈文明辗转各户村民的枇杷林,查看长势、了解分析市场情况等,为接下来的“销售战”做了周全的准备。

目前,一都镇枇杷种植面积达5万余亩,年产量3万多吨,占福建省的五分之一、全国的三十分之一,产值超六亿元。“一都枇杷”成为享誉国内外的福建省名牌农产品,荣获“绿色食品”标志和国家地理标志。

套袋里即将成熟的枇杷 东南网记者黎臻懋 摄

此外,这些年,在一都镇党委、政府的推动下,当地引入了智慧物流。这也让陈文明当了回“新农人”——在女儿的帮助下,他尝试着借助电商售卖枇杷,把新鲜的果子送到全国更多省市。村里的不少村民,也在积极学习电商知识并加入“枇杷+互联网”计划。

眼下,收获季即将到来,枇杷林又将迎来大丰收。漫山遍野的“黄金果”装点了山林风光,带给人们舌尖享受的同时,鼓起村民钱袋子,为当地带来了丰厚的经济效益。

东南网出品

总策划:曾武华 许上福

策划:王祥楠 林雯晶

监制:许上福

记者:黎臻懋 袁琳敬

责编:林瑶 李雅兰

海报:林睿

-

河南全国大学英语四六级考试延期

记者从河南省教育考试院了解到,鉴于目前疫情防控严峻形势,为维护广大考生健康安全,经研究并报教育部有关部门批准,河南省原定于6月11日

-

“国字脸”猴子走红,郑州动物园也有

尖嘴猴腮是人们对猴子的固有认识,但凡事都有例外,最近,郑州市动物园就有一只猴因长着一张方方正正的脸,被送外号人脸猴,其独特的长相令

-

“520”将至,结婚登记记得提前预约

中原区民政局提醒:尽量避免扎堆,只要感情好,每一天都是好日子5月20日因谐音我爱你,成为很多新人眼中寓意美好的好日子。为满足准新人们

-

“中国旅游日”,多家景区推出缤纷活动

5月19日是中国旅游日,今年中国旅游日的活动主题为感悟中华文化享受美好旅程。记者今日从省、市文旅部门获悉,为进一步提振行业发展信心,

-

龙形器与黑釉马:黄河臂弯里的“龙马精神”

浊波浩浩东倾,今来古往无终极。在中国所有的大江大河中,无论从地理空间还是文化意义上来说,黄河都是一个独特的存在。如果从高空中俯瞰,

-

隋唐大运河文化博物馆开馆

在第46个国际博物馆日当天,国家十三五重点文化工程、位于河南洛阳的隋唐大运河文化博物馆,正式面向公众开放。隋唐大运河始建于公元605年

-

四川疫情最新消息|5月18日四川新增本土确诊34例、本土无症状115例

-

【行走郑州·读懂最早中国】23万网友云游麦田里的博物馆,触摸“最早中国”神秘面纱

想要了解郑州这片沃土流淌着的文化脉络吗?想要寻找郑州是最早中国历史起源的佐证吗?5月18日国际博物馆日,由郑州市委网信办指导,新浪河

-

吉林疫情最新消息|吉林省新增本土确诊病例6例、本土无症状感染者15例

5月18日0—24时,吉林省新增本地确诊病例6例(轻型),其中延边州3例,白山市3例(含2例无症状感染者转为确诊病例);新增本地无症状感染者

-

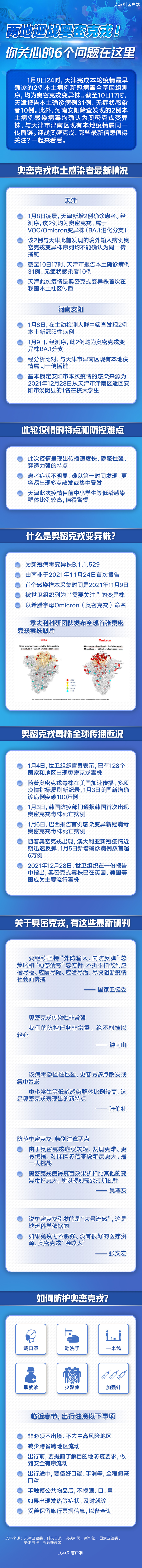

天津疫情最新消息|天津新增7例本土确诊病例和26例本土无症状感染者

2022年5月18日0—24时,天津市新增7例本土新冠肺炎确诊病例(其中4例为无症状感染者转为确诊病例)。新增1例境外输入性新冠肺炎确诊病例。